Un peu d'histoire

Définition des styles

TRAITE DU SAKUTEIKI

Le Sakuteiki traite de la conception des jardins et autres espaces ouverts selon le style Shinden dans l'environnement des propriétés aristocratique. Le terme shinden-zukuri (寝殿造) renvoie au style architectural développé pour les palais ou les manoirs de l'aristocratie, construits à Heian-kyō (平安京, actuelle Kyoto) à l'époque de Heian (794-1185), particulièrement dans le Japon du xe siècle1.

Le shinden-zukuri s'est développé en shoin-zukuri et en sukiya-zukuri (type d'architecture pour maison de thé séparée). Durant l'époque de Kamakura, il se développé en buke-zukuri (武家造, logement pour familles de militaires).

Les éléments de conception centrale sont les roches, l'eau et les arbres. Ainsi, l'ouvrage porte sur 17 types différents de jeux d'eau, de cascades et huit espèces de 16 plantes différentes, mais en accord avec le style shinden,

Il existe plusieurs passages comportant des instructions techniques avec mesures et instructions précises. La plus grande partie, environ les deux tiers de l'ouvrage, traite des aspects religieux et philosophiques de la conception des jardins. S'y retrouvent des influences shintō, de la géomancie chinoise (le Feng Shui) et bouddhiste. Celles-ci se reflètent en particulier dans de nombreuses instructions relatives à l'usage de la boussole, comme la position que doivent occuper les pierres par rapport au bâtiment ou la direction dans laquelle un courant doit circuler à travers le jardin.

Le Sakuteiki, qui n'est pas illustré, est la première nomenclature systématique des styles de jardinage durant l'époque de Heian. Il définit précisément l'art de l'architecture de paysage comme une tentative esthétique fondée sur le sentiment poétique du concepteur vis-à-vis du site.

Le traité énumère cinq styles de jardinage, dont

• Le « style océan » (taikai no yō 大海の様 )

• Le « style torrent de montagne » (yama kawa no yō 山河の様 )

• Le « style large rivière » (taiga no yō 大河の様 )

• Le « style zones humides » (numa ike no yō 沼池様 )

• Le « style roseau » (ashide no yō 葦手の様 )

Le Sakuteiki est écrit à une époque au cours de laquelle la mise en place des roches est la partie la plus importante du jardinage et il définit littéralement l'art de construire des jardins. L'expression Ishi wo taten koto désigne non seulement le placement des pierres mais la construction elle-même du jardin. Il conseille au lecteur non seulement la façon de placer les pierres, mais aussi la façon de suivre le « désir » des pierres.

Le Sakuteiki traite de la conception des jardins et autres espaces ouverts selon le style Shinden dans l'environnement des propriétés aristocratiques. Le Sakuteiki, qui n'est pas illustré, est la première nomenclature systématique des styles de jardinage durant l'époque de Heian. Il définit précisément l'art de l'architecture de paysage comme une tentative esthétique fondée sur le sentiment poétique du concepteur vis-à-vis du site.

Fuzei comprend le principe d’intégration du paysage, l’art de saisir l’essence du lieu

Tayori le concept du jardin prend vie quand on rapproche les attentes du lieu et du propriétaire

Wabi fait référence à la plénitude et la modestie que l'on peut éprouver face aux phénomènes naturels, et

Sabi , la sensation face aux choses dans lesquelles on peut déceler le travail du temps ou des hommes.

Ma renvoie au professionnalisme de l’exécutant, à la fois complètement investi dans l’action, mais conservant suffisamment de recul pour apprécier l’effet d’ensemble, le sens de l'enchaînement de la profondeur et de la perspective. L’espace vide du temps et du lieu.

1.Kaiyushiki -

Le jardin promenade d'influence shintoïste

Ce style de jardins puise son origine de l’apport culturel du 6ème siècle de la chine et de la Corée. On considère la 1ère vague d’influence chinoise.

Le concept-clé de ce jardin japonais est le parcours qu'il offre. Il n'y a pas de style précis, il prend ses origines et ses caractéristiques dans les styles de jardins japonais plus anciens, sans chercher à assimiler la valeur symbolique de ceux-ci. Le chemin sera relayé de pas japonais, de pierres irrégulières, de ponts, de sentiers. Un pastiche en réduit d'une balade en forêt, avec la spiritualité du naturel et encore une fois, un travail discret et fin. Car le talent du créateur de ce jardin japonais réside dans l'art de rendre son travail invisible. La simplicité de la taille, de la disposition, doit paraître naturelle. Les plans d'eau et cascades dans les jardins japonais représentent l'état naturel et vierge du terrain. De ces bassins japonais émergent des îlots, des pierres, qui symbolisent le Japon, détaché du continent.

L'Histoire du Japon s'enrichit et prend modèle sur la civilisation chinoise. Introduction du Bouddhisme, de l’écriture, de l’architecture et de la sculpture. Construction du premier temple japonais : le Horyuji (Nara).

2.Shinden-zukuri teien –

Le paysage emprunté

Un grand lac, au milieu d'un parc, qui est le premier plan d'un paysage montagneux ou d'un panorama. Ces jardins sont conçus, avant tout, pour être admirés depuis l’intérieur des bâtiments. C'est avant tout est une reproduction idéalisé de la nature. La pelouse sera vallonnée, caillouteuse. Les arbres, comme dans les paysages montagneux du Japon, doivent être marqués par le relief, les intempéries, les aléas de la nature. Dans ce style jardin japonais comme dans la culture zen, le jardinier traditionnel cherche à effacer la trace de son travail, au profit d'une représentation de la nature. Imiter sans transformer est le crédo du créateur de jardin japonais, car la nature a une harmonie qu'aucun effort ne peut égaler, et que le jardinier japonais est humblement investi de copier. Ces jardins sont moins typiques de l'art des jardins japonais. En effet le caractère intimiste du jardin est estompé par la volonté d'habiller le paysage. Ces jardins japonais ressemblent à nos parcs publics par leur grande taille. D'autre part ils sont largement inspirés du style chinois. Une rupture avec ce modèle conduit à la maturité et aux styles suivants de jardins japonais.

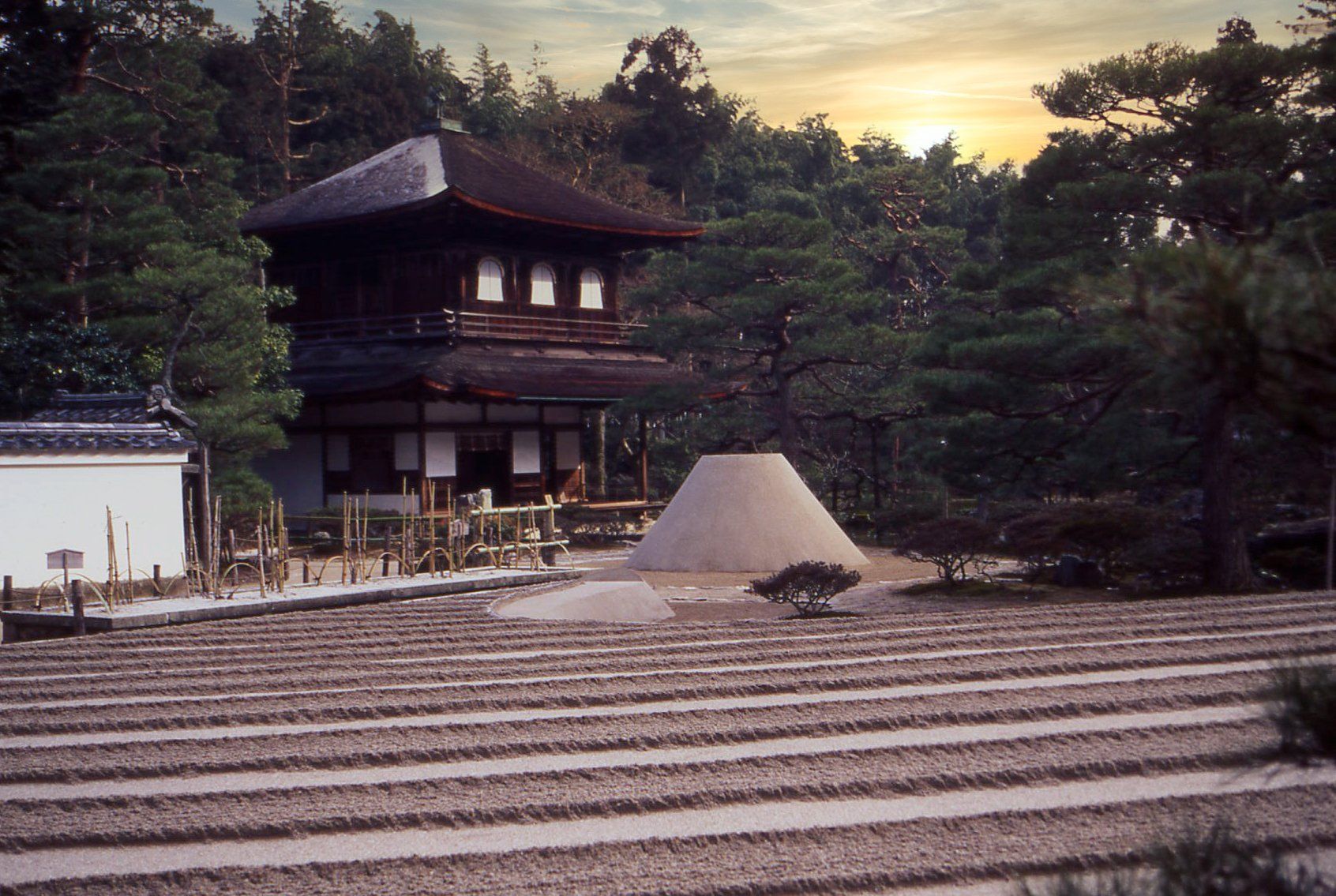

3.Karesansui

-

Le jardin Sec d'influence bouddhiste

Début de la deuxième vague d’influence chinoise

Naissance du bouddhisme zen le Moine Eisaï fonde la secte Rinzaï

Moine Dogen la secte Soto.

Dans la pratique de la méditation zen s’installe le concept du Ji riki ( le dépassement de la dualité, la rencontre avec son vrai moi, qui même à l’illumination.

Par opposition Ta rikki, précepte de la secte Amida qui mise sur une aide extérieure sur la voie de la libération par l’intervention mystique.

Zazen où comment s’extraire des limites imposées par la raison.

La technique du (non pensée) mène à l’état de Mu-shin l’état d’illumination qui permet de voir le monde d’une manière différente.

L’être sans cesse pensant, jugeant, interrogeant, dissertant c’est dissout.

C’est aussi l’époque des grands samouraï et du perfectionnement de soi par la voie du sabre le Bushido.

Daitoku-ji

C’est le plus grand complexe de temples du bouddhisme zen au Japon appartenant à la secte Rinzai qui compte 24 temples secondaires dont le Daisen-in le Ryo Gen-in et le Ryoenji

Période Muromachi 1333/1573

Les arts de la période de Muromachi, marqués par le bouddhisme zen, regroupent un ensemble de pratiques aujourd'hui fortement associées à la culture du Japon, dont la cérémonie du thé, le théâtre Nô, l’Ikebana, la poésie Ranga, le sumi-é le Bonsaï ou encore les jardins secs kare-sansui qui portent encore la même influence montagne et eau

En ces temps de guerre et d’austérités on voit apparaitre les débuts de la troisième grande influence des jardins sec (kare sansui).

La culture du jardin japonais est bien plus ancienne que la culture zen. Pourtant, c'est avec le Karesansui que l'Europe découvre l'art du jardin japonais et l'assimile à la philosophie Zen. On y retrouve des dispositions de pierres, des lits de gravillons, de sable ou de mousse. Ce jardin japonais cherche l'équilibre Zen, à travers la nature. Ces sillons sont représentatifs du caractère et de l'humeur de celui qui les a tracés. Les plans d'eau sont absents de ce type de jardins, et symbolisés par le sable et le gravier. Ce jardin japonais semble fixe à travers le temps. Les jardins japonais et la philosophie zen ont modifié la gestion du temps dans la culture japonaise.

4.Cha-niwa -

Le jardin de thé

Suivant le développement de la cérémonie du thé on voit ici apparaitre la nomenclature qui codifie les règles du Cha-niwa

Cha-niwa – Le jardin de thé

Le jardin de thé est un jardin japonais au centre duquel se trouve la maison de thé. La cérémonie du thé, issue de la philosophie zen marqué la manière de gérer le temps des japonais. Prendre le temps pour bien faire est devenu un précepte de la culture japonaise. Le jardin japonais Chaniwa puise ses racines dans le Zen. Il n'est pas conçu pour être admiré, mais pour couper de la vie extérieure, et mettre en relation directe l'individu avec ce qui se passe autour de lui. Le cheminement, irrégulier et naturel, qui conduit à travers le jardin de thé conditionne au calme, à la réflexion, à l’harmonie avec la nature, et veut amener d'un monde physique à un monde léger, idéal, zen. Ce jardin apporte la sérénité et fait des jardins japonais des lieux de culte. Il est coupé de la vue extérieure. La notion de limite est donc très importante. La cérémonie du thé donne un temps pendant lequel on peut admirer sans bouger l’harmonie du jardin japonais, la force de la nature à travers les plantes qui ont poussée et sont marquées par la rudesse du sol ou du climat.

5.Tsubo-niwa -

Le petit jardin

On peut se demander si finalement, le tsubo-niwa constitue véritablement un archétype à part entière puisqu'il emprunte son « vocabulaire » aux autres archétypes tels que le karesansui ou le chaniwa. Pris en tant que tel, d'un point de vue formel, le tsubo-niwa reste le seul archétype de jardins japonais intimement lié à l'architecture traditionnelle. Si sa fonction reste avant tout pratique (apport de lumière et d'air frais), elle évolue avec le temps vers une fonction esthétique (possibilité d'observer et de jouir de la vue du jardin depuis l'intérieur des bâtiments adjacents). Mais cette imbrication du jardin dans les bâtiments est telle que M. P. Keane fait remarquer dans son livre, L'Art du jardin au Japon, que le terme « tsubo » possède des homonymes dont l'un désigne un point d'acupuncture, entendant par là que le tsubo-niwa joue un rôle analogue dans la circulation du ki (氣, énergie vitale) au travers de l'habitation. Comme tant de choses au Japon, une apparente simplicité cache en réalité un très grand savoir-faire et une somme de connaissances qui dépassent allègrement le simple cadre de ladite chose. De même dans un espace si petit il n' y a pas de place pour l'erreur : les différents éléments constitutifs doivent être choisis et positionnés avec le plus grand soin, il y va du bon équilibre de l'ensemble. Ainsi, le tsubo-niwa est sans doute, et contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'un des archétypes de jardin japonais les plus difficiles à réaliser.

6.Kanshōniwa - Le jardin

Jardin de contemplation (観賞庭, kanshōniwa?).

Mirei Shigemori est le père des Jardins contemporain, il né en 1896 à Yoshikawa, un village de la préfecture d'Okayama, à l'ouest de Honshū. Durant son adolescence, il apprend l'art de la cérémonie du thé ainsi que l'ikebana. En 1917, il part à Tōkyō et étudie l'art. Après le tremblement de terre de Kantō de 1923, il rentre à Yoshikawa, puis s'installe à Kyōto en 1929.

Entre 1930 et 1932, il publie Nihon Kadō Bijtsu Zenshū, les Œuvres complètes sur l'art d'arranger les fleurs, un recueil en neuf tomes sur l'ikebana. En 1933, il écrit Kyōto Bijutsu Taikan Teienhen, le volume consacré aux jardins du recueil Art à Kyōto, et entreprend à cette occasion sa première longue étude des jardins japonais. Il conçoit alors quelques jardins dans des résidences privées, autour de Kyōto et Ōsaka.

Sa première commande importante survient en 1934, pour le jardin du sanctuaire Kasuga-taisha, à Nara. En 1938-1939, il entreprend avec plusieurs assistants un catalogue détaillé de plus de 250 jardins au Japon ; celui-ci est publié sous le nom Nihon teienshi zukan (Histoire illustrée des jardins japonais). C'est alors que l'abbé du temple de Tōfuku-ji lui demande de rénover complètement le jardin du temple. Shigemori mène cette rénovation gratuitement, contre l'assurance d'une liberté de création totale. À cette occasion, il lance les bases de son projet de renouveau de l'art du jardin japonais lui-même ; et le damier de pierres et de mousses du jardin ouest devient la représentation emblématique de ce renouveau.

Entre 1940 et 1949, il se consacre essentiellement à l'écriture, publiant 33 ouvrages durant cette période. Il revient à la conception et la construction de jardins à partir de 1950. Dans ses dernières années, il reprend l'écriture (il publie le Nihon Teienshi Taikei ou Inventaire historique des jardins japonais à partir de 1971), tandis qu'il construit ses jardins les plus avant-gardistes.